- 採用情報TOP

- 制度・風土を知る:労働環境について

制度・風土を知る

ワークライフバランス(仕事と私生活の調和)の尊重

ワークライフバランス(仕事と私生活の調和)の尊重

- 社員であることの喜び誇りを模索し、働き甲斐ある、魅力ある環境を作る

- 無駄を排除した高効率の業務遂行の実現(労働時間短縮と時間内の成果作りとの両立)

- 働き甲斐や人材確保に主眼を置いた時代に適応する企業になる

具体的な取り組み

「働きやすく、休みやすい環境」を作るために、

仕事と私生活にメリハリを持たせる取り組みを行っています。

- 職種別年間休日カレンダーの採用

年間の休日日数は同一としながら、職種別に応じた休日を設定。

また、毎年年末に翌年分の年間休日を提示することで、私生活の充実をバックアップしています。 - 年間休日の増加推進

2017年現在、年間休日は106日。

2021年まで毎年年間休日を1日ずつ増やし、最終的に年間休日を110日とすることが労使間で合意に至っています。

このように、労使共に、より「働きやすく、休みやすい環境」を作り上げることに努めています。 - 時間外労働時間低減の推進

当社ではワークライフバランスを追及していく中で、2016年度より

「36(サブロク)協定」(※)による年間の時間外労働時間の基準を労使間で250時間と定めています。

所定時間内効率(=生産性向上)を図り、社員の時間外労働時間の低減に努めています。

※「36(サブロク)協定」とは

正式には「時間外、休日労働に関する協定書」といい、労使間で時間外、休日労働の基準を締結し、労働基準監督署に提出する届出の事で、

労働者を1人でも法定の労働時間を超えて労働させる場合、または法定の休日に労働させる場合には届け出が必要となるもの。 - 仕事と家庭(子育て)の両立を応援

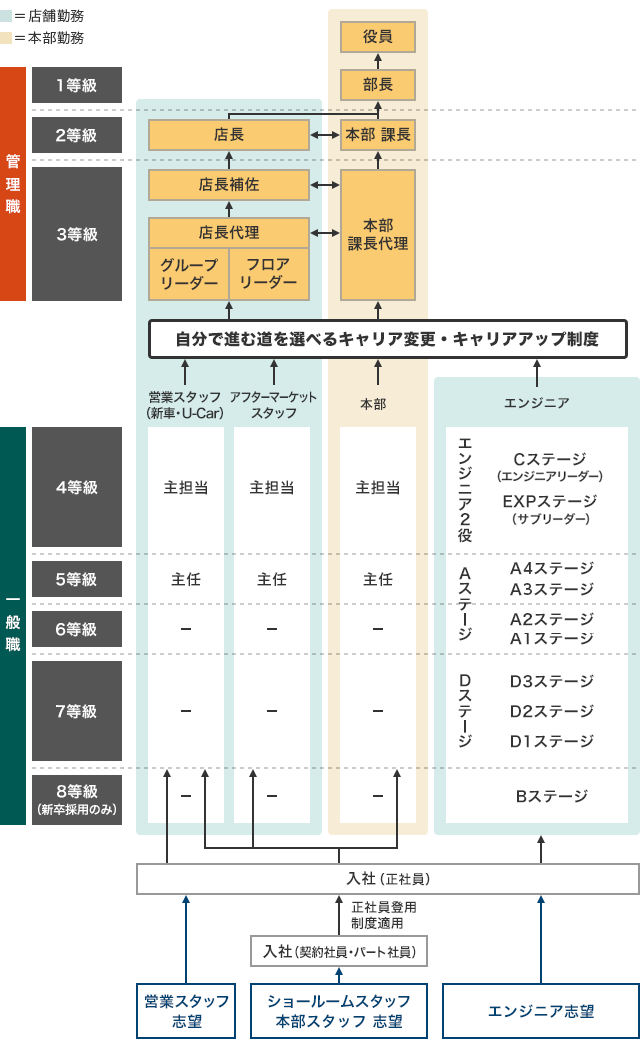

2017年4月現在、87名の女性社員が在籍し、子育てなど仕事との両立をしながら働いている社員も多数います。産休や育児休暇制度を利用した後に職場復帰を果たし、再び活躍している社員も多数おり、それは京都トヨペットの誇りとなっています。

社員の健康・安全を大切に

社員の健康・安全を大切に

- 労災防止に努め、社員が安全かつ快適に働ける職場環境作りと継続

- 社員が心身共に健康で働ける職場環境作りと継続

- 交通事故、違反を起こさせない、再発させないための仕組みづくり

具体的な取り組み

<熱中症予防対策>

- 夏季期間、エンジニア職への「スポーツドリンク・おしぼり」の支給と水分補給の徹底

1時間ごとに確実な水分補給をさせ、店長、エンジニアリーダーによる確認とエンジニア自身にも「水分補給表」に補給時間を記入させるなど、徹底した予防対策を実施しています。 - 修理工場への冷房(スポットクーラー)、日射対策物(遮光カーテンなど)の設置

<インフルエンザ予防対策>

- 冬季のインフルエンザ流行期の前に以下の事項を実施。

・全社員へインフルエンザ予防接種実施の推奨案内

・予防接種受診者へ、受診料の一部を会社負担する事による受診の後押し

・全部署に感染予防備品を配布(うがい薬、手指用アルコール除菌スプレー、マスク、デスク用ウイルス除菌製品)

このような対策を実施した上でも、万が一社内に発症者が出た場合、全社に速やかに展開し、発症者と接触の機会がある社員はマスクの着用を義務付け、お客様、社員ともに感染の拡大を防ぐことに取り組んでいます。

<全社員対象のハラスメント教育、ハラスメント事務局・窓口の設置>

昨今、社会的にも関心が高まっているハラスメント問題に関し、京都トヨペットでは全社員を対象として、「ハラスメント教育」を実施。

職場内のみならず、ハラスメントをしない、させないための活動を進めています。

万が一、社員がハラスメントに直面した場合、一人で抱え込んでしまう事の無いように、「ハラスメント窓口」を設置し、社員が快適に業務に当たれる環境を整えています。

<健康管理支援>

- 産業医による幹部社員向けメンタルヘルス研修の実施

メンタルヘルスの基礎知識習得とストレス社会における心身の変調過程、および部下への対処方法などに関する研修を毎年、管理職を対象に行っています。

<職場復帰支援プログラム>

私傷病の発生に伴い社員が休職する場合、発症から職場復帰に至るまでを段階的なステップに分け、そのステップでの休職者の状況を念頭に置きながら対応策を明確化しています。これは休職者を療養に専念させ、スムーズな職場復帰を促すための取り組みで、休職者や家族に安心感を与え、京都トヨペットの社員としてのロイヤリティーの向上にも繋がるものと考えています。

<安全管理を目指した取り組み>

- 会社として「安全衛生委員会」を設置

安全衛生展開を図る組織として、会社と労働組合メンバーからなる委員会を設置。年間活動計画の検討・立案を行い、それに基づく活動を展開しています。毎月定期的に労災事故・交通事故などの検証と、再発防止へ向けた労使による検討を積み重ねています。

<職場の安全活動>

- 各店舗に「SP(セーフティープロモーター)」を設置

職場の安全活動推進を行うグループを設け、部署員の交通安全や職場の安全確保への意識を高めるための活動を展開しています。

<気象状況、災害発生時の対応の統一>

- 気象状況に応じた出退社判断の基準を明確化

台風発生時などの出退社の判断を社員個々に任せるのではなく、会社として判断基準を明確にするなど、社員の安全を第一に考えた取り組みを行っています。 - 「社員安否確認システム」の導入

「社員安否確認システム」を導入することで、万が一の災害発生時に、全社員の安否や罹災社員の状況を会社、部署長が速やかに把握できるようにしています。加えて、被災状況を収集することにより、災害発生時の事業の早期復旧に役立てています。

社内ボランティア支援活動(社員罹災時の助け合い)

社内ボランティア支援活動(社員罹災時の助け合い)

これまで私たちの周りでは経験した事の無い様な「ゲリラ豪雨」や「大型台風」などが発生し、当社の社員の中にも過去罹災した社員がおります。この様な環境のもと、当社では一緒に働く仲間が罹災した折に、「何か助け合う様な事は出来ないのか?」という社内の声が上がり、2013年2月に「社内ボランティア制度」を立ち上げました。そして職位、職種などに関係なく、社内全体から募集を行い、活動をスタートしています。

まずは出来る事からですが、罹災した社員に対し「何が出来るのか?」という事を真摯に考え、互助精神に基づいた活動をこれからも目指していきます。

社員宅 罹災時のボランティア活動風景 平成25年9月台風18号による罹災